肥前 佐賀城

Saga castle

佐賀城跡【佐賀県佐賀市城内1丁目・2丁目】

佐賀県庁・佐賀銀行県庁支店【佐賀県佐賀市城内1丁目1−59】

県立佐賀西高等学校【佐賀県佐賀市城内1丁目4−25】

佐賀県立県立図書館【佐賀県佐賀市城内2丁目1−41】

佐賀県立県立美術館【佐賀県佐賀市城内1丁目15−23】

市村記念体育館【佐賀県佐賀市城内2丁目1−35】

サガテレビ本社【佐賀県佐賀市城内1丁目6−10】

NHK佐賀放送局【佐賀県佐賀市城内2丁目15−8】

佐賀大学文化教育学部附属中学校【佐賀県佐賀市城内1丁目14−4】

佐賀大学文化教育学部附属小学校【佐賀県佐賀市城内2丁目17−1】

【立地】平城

【別称】佐嘉城・榮城・亀甲城

【国重要文化財】佐賀城鯱の門及び続櫓

【県重要文化財】旧佐賀城本丸御座間・堪忍所

【県指定史跡】佐賀城跡

【歴史】五州〔肥前・肥後・筑前・筑後・豊前〕二島〔壱岐・対馬〕の領主竜造寺隆信は、

1584年3月肥前国島原・沖田畷で島津義久・有馬晴信軍に敗れ、自刃。1587年豊臣

秀吉の九州平定後、隆信の嫡男政家が肥前国35万7000石を安堵されたが、1590年

病気を理由に重臣鍋島直茂に譲って隠退した。1600年「関ヶ原の戦い」の際、西軍に与

した鍋島直茂・勝茂父子は、筑後国の柳川城主立花宗茂討伐の功により、肥前国10郡79

9村35万7000石を安堵された。1607年9月6日竜造寺隆信の孫高房は所領を奪わ

れた憤怒から22歳で自刃。高房の父政家も10月2日に没した。1602年竜造寺氏の村

中城をベースに佐賀城の築城を始める。本丸台所が完成し、1603年本丸・1607年西

の丸隅櫓・1608年周囲の堀・1609年天守閣の石垣と、毎年少しずつ増築を重ね、1

611年完成、1614年外郭を増普請した。1610年勝茂に継がれ、2代将軍徳川秀忠

より35万石7000石の朱印状が交付され、幕府公認の初代藩主となる。弟忠茂に鹿島藩

2万石を分与。1614年嫡男元茂に小城藩7万3000石・1635年三男直澄に蓮池藩

5万2000石を分与し、一本藩三支藩の体制とした。1637年10月「島原の乱」の際

、勝茂は乱の鎮圧に活躍し、1641年から福岡藩と一年交替で長崎御番を命ぜられた。そ

の後、1657年2代光茂−1695年3代綱茂と続き、1707年4代吉茂の時、172

6年天守・本丸・二の丸・三の丸が焼失、1728年二の丸が復活した。1730年5代宗

茂−1738年6代宗教−1760年7代重茂と続く。1770年8代治茂は有明海や伊万

里湾の一部を干拓、有田焼の輸出を行い、1805年9代斉直を経て、1830年10代直

正は陶器・石炭・白蝋・小麦・茶などを輸出、鉄砲・大砲・蒸気船・蒸気車などの製造・技

術の向上に努めた。1835年二の丸が焼失、本丸再建に着手し、1838年本丸御殿が再

建された。1861年11代直大に継がれ、1871年廃藩置県を迎える。1957年鯱の

門と続櫓が国重要文化財、2001年本丸御座間・堪忍所が県重要文化財、佐賀城跡が県史

跡に指定されている。2006年日本100名城に選定される。現在は三方を水堀に囲まれ

た三の丸に佐賀県庁・公共施設・サガテレビ本社・住宅など、二の丸にNHK佐賀放送局・

小学校、本丸に佐賀本丸歴史館が建てられている。遺構として天守台、石垣、水堀、門、本

丸御座間と堪忍所などが有り、櫓台、土塁、本丸御殿の一部が復元されている。

【所感】初訪の2014年は観光がメインで本丸のみでしたが、城郭を囲む水堀も含めて初

訪より写真の数が増えました。今回、本丸御殿が修繕中、撮れる方向が限られていたので、

建物の撮影は次回に持ち越しです。

現存 鯱の門と続櫓【国重要文化財】

天守台

天守から見た南面の土塁

本丸南西隅櫓台

本丸南西隅櫓台から見た南面の土塁

本丸南西隅櫓台から見た西面の土塁

本丸と本丸御殿

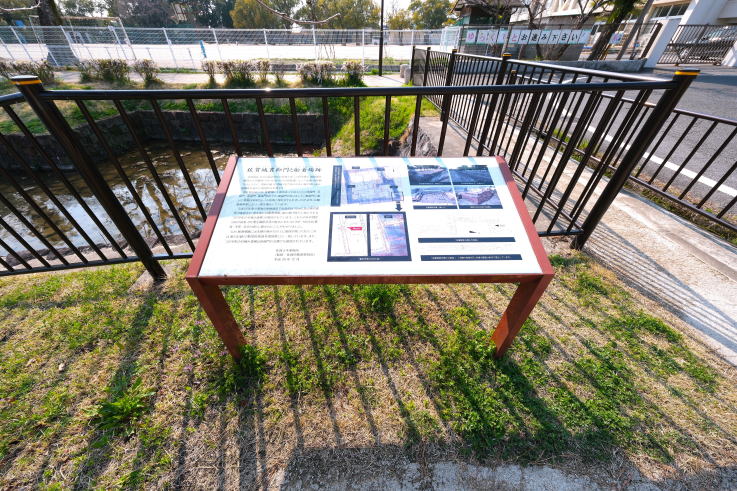

石製樋管と赤石積水路

佐賀城二の丸の看板

本丸東北角の石垣

佐賀城三の丸の看板・三の丸

三の丸・佐賀県立美術館・博物館

西の丸隅櫓跡の看板

東御門跡の看板

佐賀城西の門跡碑

佐賀城北の門跡碑と北御門跡の看板

佐賀城裏御門と船着場跡の看板・東濠

東濠

南濠

西濠

北濠